白糖期貨基礎知識:品種概況

一、食糖概述

食糖是天然甜味劑,是人們日常生活的必需品;同時也是飲料、糖果、糕點等含糖食品和制藥工業中不可或缺的原料。食糖作為一種甜味食料,是人體所必須的三大養分(糖、蛋白質、脂肪)之一,食用后能供給人體較高的熱量(一公斤食糖可產生3900大卡的熱量)。

1、生產食糖的原料

生產食糖的原料主要是甘蔗,其次還有甜菜。盡管原料不同,但甘蔗糖和甜菜糖在品質上沒有什么差別,國家標準對兩者同樣適用。

甘蔗是適宜種植在熱帶和亞熱帶的作物,其整個生長發育過程需要較高的溫度和充沛的雨量,一般要求全年大于10℃的活動積溫為5500℃-6500℃,年日照時數1400小時以上,年降雨量1200毫米以上。地球上熱帶和亞熱帶地區的許多國家都種植甘蔗,主要分布在南美、加勒比海、大洋洲、非洲的大多數發展中國家和少數發達地區。

甜菜生長于溫帶地區。主要分布在歐洲和北美的發達國家,如歐盟、美國北部和加拿大,少量在亞洲地區,如日本、俄羅斯和我國北部等。

一些國家如中國、美國、日本、埃及、西班牙、阿根廷和巴基斯坦既生產甘蔗糖又生產甜菜糖。我國是世界上用甘蔗制糖最早的國家之一,已有2000多年的歷史,而用甜菜制糖的歷史只有幾十年。

食糖主要產區

食糖主要產區從全球看,利用甘蔗生產食糖的數量遠大于甜菜,兩者的比例大致為7:3。

2、食糖的種類

根據加工環節、加工工藝、深加工程度、專用性等不同,食糖可以分為原糖、白砂糖、綿白糖、冰糖、方糖、紅糖等。白砂糖、綿白糖俗稱白糖。食品、飲料工業和民用消費量最大的為白砂糖,我國生產的一級及以上等級的白砂糖占我國食糖生產總量的90%以上(圖一)。

根據制糖工藝的不同,白砂糖可分為硫化糖和碳化糖。碳化糖保質期較長,質量較好,生產成本和市場價格相對較高。目前我國絕大部分糖廠生產的是硫化糖。

3、食糖生產

工廠利用甘蔗榨取糖汁,經過沸騰濃縮,中心分離形成糖結晶,這種結晶稱為原糖,呈淺棕色。甘蔗制糖有兩種方法:一種是用亞硫酸法或者碳酸法直接生產白糖(一步法);另一種是先用石灰法制造原糖,然后在精煉廠再回溶、提凈,再次結晶成為精煉糖(二步法)。歐美等發達國家制糖歷來是進口原糖,加工成精煉糖。我國糖廠全部采用一步法生產。

甜菜制糖都是用滲出法提糖和用碳酸法澄清直接生產白糖,不生產原糖。

4、制糖生產期

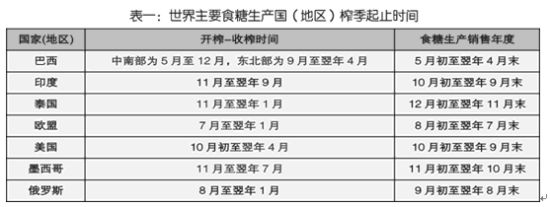

由于所處緯度和氣候不同,世界主要食糖輸出國(地區)的制糖生產期(糖料收獲期)不同。世界食糖榨季開始與結束時間見表一。習慣上,世界食糖生產銷售年度期從9月至翌年8月計算。

我國食糖的生產銷售年度從每年的10月到翌年的9月,開榨時間由北向南各不相同。一般講,我國制糖生產期從11月至翌年4月。甜菜糖榨季從每年的9月底或10月初開榨,到次年的2月結束。甘蔗糖廠中江西、湖南省10月底或11月初開榨,廣西、廣東、海南等省區11月中或12月初開榨,云南省12月底或次年1月初開榨,到次年的4月-6月結束。

5、白砂糖保存

白砂糖存放時間受氣候條件、加工質量、保管條件等多種因素影響。加工質量好、氣候條件好、保管條件好的情況下,白糖可存放2-3年;而在加工質量差、氣候條件差、保管條件差的情況下,只能保存半年左右。

目前,我國白砂糖的出廠質量大都能達到國標(GB317-2006)一級標準,但是,受加工工藝的影響,在相同的儲存條件下不同工廠生產的一級白砂糖保質期差別較大。白砂糖保管不善或保存時間過長容易出現如下問題:一是受潮、溶化、流漿、結塊;二是色值變化,顏色變黃;三是污染,理化指標及衛生指標超標。

國際食糖產銷情況綜述

國際糖業組織(ISO)2007年5月12日公布的報告顯示,2005/06榨季,全球食糖總產量約1.491億噸,較上榨季增長4.5%;消費量達到1.5015億噸,較上榨季增長1.9%。全球食糖供需缺口為96.6萬噸。導致缺口的主要原因除了中國和泰國的減產之外,巴西產量低于前期預計也是一個重要因素。另外,最近10年以來,亞洲金融危機所帶來的動蕩使前期國際糖價一直在低位上運行,因此除巴西之外,其他主要的產糖國對糖業的投資都是不足的。國際糖市另一大熱點就是歐盟的糖業體制改革。

一、巴西

巴西中南部在2005年4月份開榨之后,糖分和出糖率都比較理想,不過隨后生產進度就有所放緩,出糖率也一路下降,到12月中旬時出糖率已經降至14.45的低水平,榨季后期在陰雨天氣的影響下,甘蔗砍運和壓榨進度又受到了阻礙,因此巴西中南部地區的食糖產量只有2366萬噸,低于前期的預計。由于中南部地區的減產,為了滿足國內對酒精的需求,另一產區東北部地區的糖廠將會用大部分的甘蔗來生產酒精,用于榨糖的甘蔗數量大為減少,其最終的食糖產量估計僅為427萬噸。巴西農業部預測2006/07年度甘蔗產量將達到4.698億噸,食糖產量將比2005/06年度的2670萬噸增長9.5%達到2920萬噸。

二、歐盟

由于巴西、澳大利亞和泰國向世貿組織提出的指控,歐盟一直都有減少食糖產量和出口量的壓力。去年更是明確了進行糖業體制改革的大方向,國際上也認為2004/05榨季歐盟的糖廠應該已經開始調整生產的規模。而實際情況并非如此。2005/06榨季,歐盟生產食糖糖2100萬噸,消費1700萬噸,進口260萬噸,出口接近700萬噸,是出口補貼政策的最后一年。2006/07年度,歐盟生產配額為1740萬噸(可能進一步下調到1500萬噸),進口220萬噸,出口要減縮到130萬噸,庫存為200到400萬噸。

三、印度

2005/06榨季印度食糖產量的增加早已在預計之內,不過,由于前兩年旱情非常嚴重,印度對糖業多年的投資不足,榨季初期許多人認為印度仍處于溫和恢復階段,但最終印度食糖產量從上一榨季的1390萬噸增加到1978萬噸,增加588萬噸,增幅達41%左右。印度2006/07榨季食糖產量有望繼續提升,達到2300萬噸。印度另一顯著變化體現在庫存上,以往印度一直充當著全球食糖緩沖庫存的角色,但今年卻有所改變,印度政府無意再維持較高的庫存水平。因此,估計到2006年底時,國內庫存量從02/03榨季的1200萬噸減至350萬噸。

四、美國

眾所周知,天氣的變化對食糖產量的影響很大,即使在最成熟的市場中也難以確保產量的穩定。2005年三股破壞力極大的颶風襲擊了美國佛羅里達州和路易斯安娜州的甘蔗主產區,毀壞了糖廠的大量設備,美國精煉糖的價格因此而一路飚升,美國農業部被迫將關稅進口配額增加至67.5萬噸(短噸)。關稅進口配額的增加意味著美國將會參與一些出口國剩余食糖的消化,特別是來自于中美洲的。

|

|

|

|